Enregistrement de la conférence “Transphobie et répression : retour sur une polémique réactionnaire”

Voici l’enregistrement de la conférence organisée par la CUAE le[…]

Transphobie et répression : retour sur une polémique réactionnaire

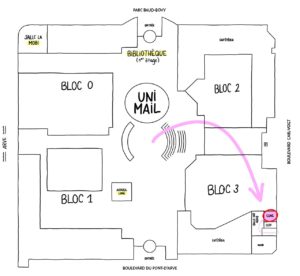

Organisation d’une conférence le mardi 25 octobre à 18h30 en[…]

Fanzine sur les toilettes non-genrées

Comme promis dans l’article sur la conférence, voilà le fanzine[…]

Assemblée générale de la CUAE – mercredi 12 octobre à 18h15

La CUAE est l’association faitière et le syndicat étudiant de[…]

Répression à l’université et autres histoires de transphobie

Répression à l’université et autres histoires de transphobie A partir[…]

Prise de position en soutien aux étudiant.e.x.s employé.e.x.s par la migros

Le 7 juin dernier, les patrons de migros Genève ont[…]